【不支給を防ぐ】事業主都合による離職とは?助成金受給のポイント

この支給要件の中には、特に「事業主都合による離職者の人数や割合が一定未満であること」という条件が含まれているものがあります。この事業主都合による離職者に該当する者を特定受給資格者と呼びます。

特定受給資格者は簡単に言えば従業員にとっては倒産や解雇が原因で仕事を失ったという観点で気の毒な部分があるので、基本手当などを受給する期間や給付までの期間が短くなることが特徴です。

この特定受給資格者が一定の期間内に一定基準以上いる会社だと、助成金が不支給になるものがあるよ、ということです。

例えば事業主が従業員に非がないのに解雇してはいけない、それをしたら不支給ということは理解できると思いますが、事業主都合の離職とは具体的に何かを理解している方はそれほど多くないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、「事業主都合による離職」とはなにか及び対象労働者の離職理由が事業主都合に該当していないかを確認する方法につき解説します。

事業主都合による離職とは

従業員が会社を退社すると雇用保険の資格を喪失届出が必要です。

その喪失届を届出する場合に、離職原因を記載する必要があります。

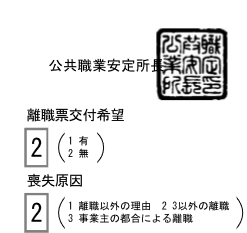

1、2、3から選択するようになっており、それぞれの意味しているものは次の通りです。

- 離職以外の理由

- 3以外の理由による離職

- 事業主都合による離職

従業員が自ら辞めた場合には2が該当します。通常は喪失原因が2であることが多く、会社にとっては望ましいと言えるでしょう。喪失原因は届出の控えの右側で確認できます。

つまり簡単に言えば雇用保険の喪失届出を提出する際に離職理由が3のものが一定以上いる場合に雇用関係助成金は不支給となるわけです。

これが大原則になります。

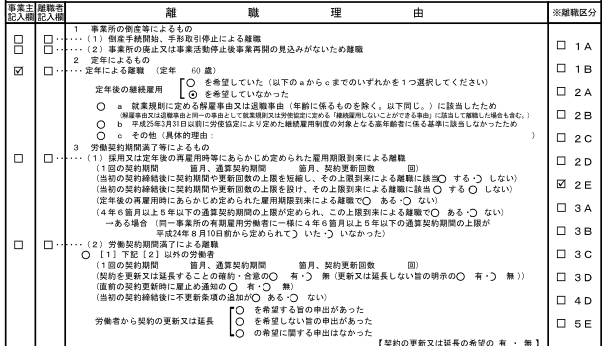

離職区分も大事

雇用保険喪失届出の喪失理由は1~3を選択するという関係性でした。

そこからさらに「離職区分」という形で離職理由は細分化されます。

具体的には省略しますが、1A 1B 2A 2Bといった形でアルファベットが付く形で細分化される関係性です。離職票を添付します。

右側を御覧ください。

この離職区分がいずれかに該当するかどうかで特定受給資格者と判断します。

本コンテンツの「事業主都合による離職」とは、雇用保険における離職理由コードの中で、特に「1A」と「3A」に該当するケースを指します。

よって助成金を受給したい会社は1Aと3Aにチェックが入るような形で従業員を離職させてはいけないということです。それぞれ詳しく確認しましょう。

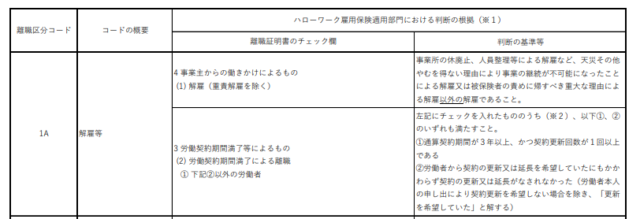

離職区分 1Aとは

離職区分「1A」は、事業主側の都合で行われた解雇に該当します。

例えば経営状況の悪化に伴う整理解雇や、労働者の規律違反による懲戒解雇などです。

この場合、労働者が解雇される原因が事業主側にあるため、事業主都合の離職として分類されます。

詳しくは次の画像の通りです。

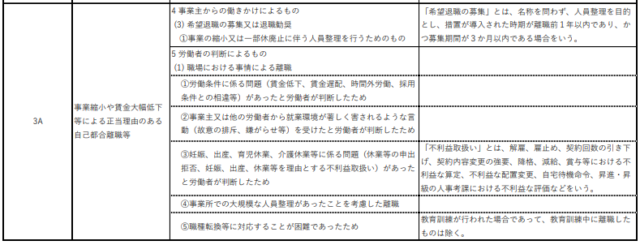

離職区分 3Aとは

離職区分「3A」は、退職勧奨や事業縮小、賃金低下などによって労働者が退職を余儀なくされるケースです。

例えば、事業主から退職を勧められて労働者がその指示に従った場合や、事業所の閉鎖、事業の縮小による人員削減などが該当します。また、賃金が大幅に低下し、労働者が生活維持のために退職せざるを得ない場合も含まれます。

詳しくは次の画像の通りです。

このように、離職区分「1A」と「3A」は、事業主都合による離職に関する具体的なケースを示しており、これらに該当する場合には、助成金の支給に影響を与えます。

そのため、雇用関係助成金の受給を希望する事業主は、日頃の労務管理から従業員への接し方に注意を払う必要があるといえるでしょう。

対象となる助成金

事業主都合による離職者の人数が関係する雇用関係助成金は次の通りです。

産業雇用安定助成金

産業連携人材確保等支援コース

スキルアップ支援コース

早期再就職支援等助成金

雇入れ支援コース

中途採用拡大コース

UIJターンコース

特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者コース

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

就職氷河期世代安定雇用実現コース

生活保護受給者等雇用開発コース

トライアル雇用助成金

一般トライアルコース

障害者(短時間)トライアルコース

地域雇用開発助成金

地域雇用開発コース

沖縄若年者雇用促進コース

人材確保等支援助成金

雇用管理制度

雇用環境整備助成コース

65歳超雇用推進助成金

高年齢者無期雇用転換コース

キャリアアップ助成金

正社員化コース

障害者正社員化コース

人材開発支援助成金

人材育成支援コース

教育訓練休暇等付与コース

人への投資促進コース

まとめ・注意点

雇用保険喪失届出は事業主が一方的に届出すことが可能なので、喪失原因を2で記載することは事務手続き上難しくありません。

しかし特定受給資格者に該当するということは基本的には対象従業員は次の就職先が見つかっていないため、基本手当(通称、失業手当)を受給するケースが多いでしょう。

となると退職する従業員本人が離職票を持ってハローワークに行くことが必要です。その手続の場で、職員と簡単に離職理由に相違がないか確認されます。そこで従業員が違うと言い主張が通れば事業主都合による離職と判定されることがあります。つまり離職理由、離職区分はハローワークが最終的に判断を下すということです。

そのためにも退職する従業員への接し方はもちろん、事後的な備えとして離職の経緯の信憑資料の準備、事業主自らが離職区分を理解しておくことは、助成金を受給するためには重要だと言えるでしょう。

ご活用下さいませ。なお、他の離職区分にご感心あるかたはこちらからご確認下さい。